二战前谁的思想和政策,带歪了苏联军工造出来bt?后来谁扶正搞出kv t34?

一,二战前谁的思想和政策,带歪了苏联军工造出来bt?后来谁扶正搞出kv t34?

BT作为一种30年代定型的快速坦克,在当时技术是很先进的。这种高速轻甲求生存的思路也不能说就是错误,英国二战期间的多种巡洋坦克也是走的这条路。实际上远东的BT一直到45年八月风暴仍然是主力车型之一。

T-34的总体设计思路、倾斜装甲、悬挂系统等其实来自BT

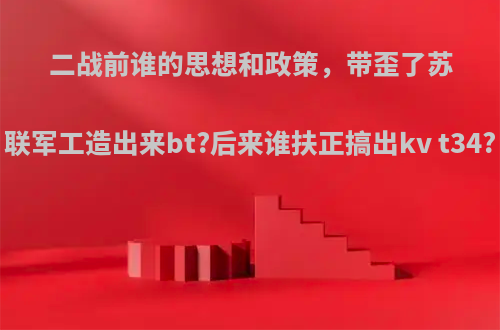

BT系列缘起于美国的克里斯蒂快速坦克设计,当时坦克这个概念都没有完全固定下来,各种探索都有,总不能说发明者就把谁带歪了吧。

无炮塔的克里斯蒂样车,当年苏联进口的原型车就是这样的

BT有个毁誉参半的能力就是不装履带的负重轮公路高速行走功能,这个功能并不实用,也增加了车的复杂程度和制造成本。但在当时尝试此种能力也并非仅苏联一家,比如瑞典也搞过轮履两用的试验车,新西兰甚至在二战中还在尝试类似设计。今天说不对实际上是建立在之前试错的基础上,如果之前没有BT之类车型尝试,今天假如突然出个新闻中国某种坦克摘了履带能跑,保证网上一堆人美帝惊呼不可战胜。所以不要太苛求先行者。

除此之外我还真想不出BT系列有啥不可原谅的毛病。

实际上不管是T-26也好,BT也好,在30年代都是平均线以上的优秀车型。如果说有什么问题的话就是为啥在战前造了如此之多。这个要怪恐怕只能怪后来被捧成活圣人的图哈切夫斯基元帅,在他的大纵深作战设想中,BT是突破之后向纵深发展胜利的快速车型。这样想本也不错,但狂造数千辆就未免是不顾国力的狂举了,甚至超过了保障能力,结果后来战争到来的时候不但老旧了而且还失修。

硬要给BT定罪,我看也只有这位来扛

至于T-34,这本来就是在BT基础上进一步发展出来的车型。根据西班牙内战时期的经验,去掉复杂的负重轮行走功能,加厚装甲,强化火炮,最后出来的就是一代名车T-34。

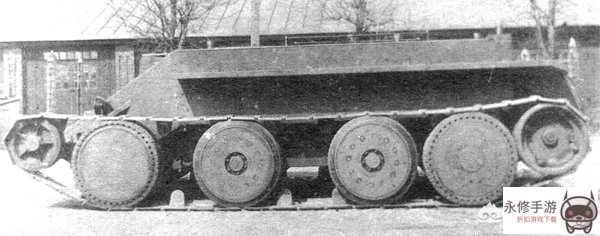

BT-7M、A-20、T-34 1940型、T-34 1941型的型号演化

第一功臣当然是设计师科仕金,敏锐地发现和解决了所有问题,设计了一代名车并为了它奋斗到底。当时他几乎是在孤军奋战,而对手包括科京和他老丈人伏罗希洛夫元帅、巴甫洛夫大将、库里克元帅等一干大佬。在当时的政治环境下如果失败就是人民的敌人要身败名裂的。科仕金为T-34的研制付出了生命的代价,但好歹名誉未受损也是万幸。

第二功臣就是斯大林,没有钢铁同志拍板再好的设计也是枉然,再好的设计师也免不了进监狱。斯大林同志没被身边的佞幸左右,慧眼识珠,保下了这个优秀型号。

第三功臣是元首和他身边的一票人。科仕金死后苏联曾使用进口的德国三号坦克样车和T-34等苏联坦克进行对比试验,前面我说的一堆小人佞幸于是总结出三号坦克的种种优点,并要求按此设计新的T-34M。在战前的计划中T-34M将在平行生产一段时间后彻底替换掉T-34,但是元首的巴巴罗萨计划彻底粉碎了这个阴谋——赶快造34,去你X的34M!

T-34M是在同一编号下偷梁换柱扼杀T-34项目的最后一次尝试

第四功臣是莫洛佐夫,作为科仕金的副手,他在科仕金去世后继续完善了T-34项目并承担了战时的改进。

BT系列坦克怎么是把坦克带歪了?其实,T34就是BT系列坦克的延续。

在坦克问世以后,如何使用坦克是一个谁也不知道答案的问题,当时的坦克由于还没有成熟,各种各样的坦克都有,像什么多炮塔坦克,超轻型坦克都是这个时期出现的,而且各种想法也是层出不穷,传统的做法认为坦克就是要支持步兵突破敌方的堑壕体系,相对激进的就是单纯坦克,比如富勒其实就是这种想法。这种情况下,当时的老大英国采取了一种折中的办法,把坦克分为两类,一种是步兵坦克,专门用来协同步兵,速度慢,炮用榴弹炮,还有一种就是巡洋坦克,速度快,类似于过去的骑兵。

应该说,这样的分类,有点像给某种工作定制专用工具,步兵坦克就是专门用来支援步兵的专用工具,巡洋坦克就是专门用在执行纵深任务的专用工具。这样的分类有一定的道理,当时坦克的各种技术还很不成熟,坦克是一种非常娇气的武器,没事就会出点毛病,经常趴窝什么的,想要坦克又能快速包抄敌后,又能扛揍支援步兵什么,当时的技术水平真的是办不到,当时世界各国都是按照这种思路,把坦克分为支援步兵和执行纵深任务的坦克,当然也不是照搬英国的,德国人的4号坦克是作为支援坦克使用,但是对于机动力的要求并不低。

在苏联经过2个五年计划,初步实现了国家工业化以后,重整军备就提到了议事日程上,当时苏联在研究坦克如何使用上,是有一定的创见的,这就是著名的大纵深战役理论。根据这种理论,坦克应该是包括远战坦克和近战坦克,远战坦克就有点像巡洋坦克,要求速度快,而近战坦克就类似于步兵坦克,用来支援步兵突破敌方的战线,保障纵深集群通过纯突破口进入对方纵深,当然当时大纵深战役还只是一个想法,不过在图哈切夫斯基等苏军将领的推动下,这个理论正在走向成熟,而且这种战役法已经影响到整个红军的建设中,这一点十分重要,在图哈切夫斯基等将领在大清洗中遇难以后,虽然名义上不再提大纵深战役,但是后来实际上苏军整体的设计还是按照大纵深战役理论进行的。

上边是BT-2,下边的是BT-7,炮塔上边的铁架子是坦克的无线电天线。

上边是BT-2,下边的是BT-7,炮塔上边的铁架子是坦克的无线电天线。 苏联的T-26,这种坦克是苏联人用来支援步兵的,后来曾经援助给中国,国军的200师使用的坦克就是T-26。

苏联的T-26,这种坦克是苏联人用来支援步兵的,后来曾经援助给中国,国军的200师使用的坦克就是T-26。 T-34的样车,代号是A32。

T-34的样车,代号是A32。

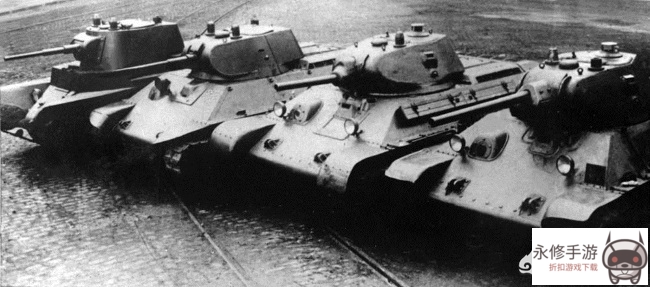

苏联的坦克通过两次基辅大演习和西班牙内战也是找到了一些坦克性能上的问题,一个是装甲太薄,而B2柴油机的的出现解决了一个动力的问题,通过使用倾斜装甲又解决装甲和重量之间的问题,这样T34的出现就只是时间问题了。在苏联天才的设计师科什金的主持下,在BT-7M基础上首先研制出A-32样车,这就是T-34最早的原型车,并且通过苏芬战争的检验,证明了样车的出色性能,虽然科什金由于肺炎英年早逝,但是T-34的总体结构已经基本确定下来,剩下的就是修改一些小毛病了。 著名的克里斯蒂悬挂系统,有了这种出色的悬挂系统,T34拥有非常出色的越野机动性。

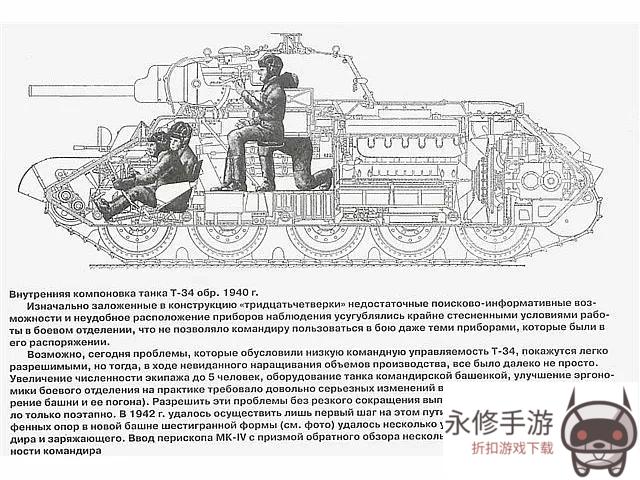

著名的克里斯蒂悬挂系统,有了这种出色的悬挂系统,T34拥有非常出色的越野机动性。 T34的内部结构。

T34的内部结构。

T-34实际上大量继承了BT坦克的结构,特别是著名的克里斯蒂悬挂系统,只不过T-34去掉了克里斯蒂系统中可以使用负重轮的功能,变成了纯粹的履带行驶,把节约下来的重量用来加强装甲和火炮。 被芬兰人缴获并使用的KV1坦克。

被芬兰人缴获并使用的KV1坦克。 科京喜欢搞重型坦克,斯大林3,虽说没有参战,但是把西方国家吓得不轻。

科京喜欢搞重型坦克,斯大林3,虽说没有参战,但是把西方国家吓得不轻。

除了T-34,苏联人还研制了很出色的KV-1坦克,这是苏联设计师科京的杰作,由于科京是伏罗希洛夫的女婿,所以科京总是给人是走裙带路线的印象,其实科京的才华的确不如科什金,但同样也是一名有能力的设计师,别的不说,他设计的KV1一辆坦克堵住德军一个师两天的战绩就够说明一切的了,而且这个战例并不是杜撰出来的神话,而是真实存在的事情,对照苏德双方的资料都是可以证明这件事情的存在,这说明KV-1的性能还是可圈可点的。而且科京的黄马褂还起到了对于手下技术人员的保护作用,科京设计局里边的气氛十分宽松,对于实验失败的容忍度要好的多,科京这边实验了大量的新技术,可以说是为后来的苏联坦克做了大量的技术储备。

T-34确定了现代坦克的标准,就是火力速度防护三者均衡,并且要有升级的余地。

T-34确定了现代坦克的标准,就是火力速度防护三者均衡,并且要有升级的余地。

T-34是苏联二战胜利的标志。

有了出色的设计师并且通过苏芬战争验证了自己新式坦克的优异性能,苏联人开始规模宏大的扩军备战,但是在完成扩军备战以前,德国人抢先动手,把苏联几乎打倒在地,但是凭借着巨大的国土面积,和战前积攒下来的家底,而且凭借着T34出色的原始设计,苏联人还是生产了海量的坦克,并且使用T-34的底盘生产了大量的自行火炮,最终淹没了德国的装甲部队,并且使钢铁洪流成为了西方国家的噩梦。

图片来自网络。

感谢邀请!

能左右苏联军工的当然而且只能是军方需要。

因为苏联一直很重视骑兵的作用,在他们看来,坦克就是骑兵的新版本,所以必须要求坦克具有骑兵的高机动性,一个字:快。

当时能入苏联法眼的只有美国的“克里斯蒂”轻型坦克,这型坦克因为采用了新型传动装饰,再加上本身就是轻型坦克,所以速度达到了80公里每小时。在1930年苏联就进口了两辆这型坦克加以仿制。并于次年成功定型为bt-1型快速坦克,后面一直有改进型号,不过一直不变其快速,皮薄,火力弱的特点。

改变发展策略的也只能是敌人–德国:

到1941年苏德战争爆发是,苏联已经拥有超6000辆bt坦克,这超过了德国投入战争坦克的综合。但是在德军如摧枯拉朽的攻势下,bt坦克的表现可以用惨烈来形容,德国人甚至可以用大一点的子弹击穿这型坦克,这对于苏联装甲兵来讲就是“跑的飞快的铁棺材”。

前线的战况让苏联军工不得不回到中型坦克上来,既大名鼎鼎的T系坦克。

首先肯定一下这是个非常有创意的问题,有深度,有难度,也是我比较喜欢的话题。世界上自第一辆坦克母亲号在法国索姆河战役中初露锋芒之后,坦克便登上世界军事舞台。并且改变了陆战军事思想和模式,并独领风骚一个世纪之久,真可谓铁甲雄风今犹在,横扫千军如卷席。坦克的设计与发展取决于坦克战理论所赋予的任务和作用。长久以来,装甲兵内部主要流行两种作战理论,其一是加强装甲防护和抗攻击能力,以避免战损并积蓄力量进行持久消耗战。其二是加强作战机动性,攻其不备,与敌弱点,避免伤亡较大的正面对抗。这便有了重性与轻性坦克之争,由此引发了关于陆军在装甲兵使用方面的战术理论之争,这一争论历经百年,也难分高下。正应了中国老话,公说公有理 婆说婆有理的典故。言归正传,二战前,苏联红军的作战模式比较保守僵化,它的方面军担负的使命庞大而零散,丝毫没有拢成一个拳头,这与伏罗希洛夫的固守筑垒地域,打防守反突击的战略思想有关,苏联红军的很多高级将领都对一战的坦克理论着迷,他们认为坦克仅是战术武器,用于支援和从属于步兵,仅能在战术纵深内协同步兵,这就造成了T35重型的出现,极为巧合的是居然是以伏罗希洛夫元帅命名,可见伏帅对军队影响之深远。俄国人有个特点,武器侧重于防护,生存是第一位的,从日俄战争的皇太子铁甲舰,到笨重的海上炮台蚊炮舰,再到状如堡垒的BT坦克,都如出一辙,35型致命的缺点就是主炮口径只有76mm,另外有两门45口径的副炮,时速30公里,满油下只能开150公里。最难堪的是不允许原地转圈。可想而知,这样一个钢铁碉堡在德军新式装甲突击理论的闪击战下,会有几成胜算?果然在德国强大的装甲集群突击之下,西方面军全线溃败,白俄罗斯的大量筑垒地域和由T35组成的防御体系形同虚设。当然,战争是个学习的过程,所谓吃一堑长一智,苏联红军很快发现了闪击战理论的致命弱点,猖狂的德军在突击中一直把装甲师用于第一梯队,先实施突破,继而高速向纵深突击,形成对敌合围,此种战术,虽然可以快速突破对方防线,但严重削弱了后续突击力量的跟进,一旦遭遇对方大纵深防御体系,就会成为强弩之末。鉴于此,苏军提出了对装甲兵作战运用的先进理论即以快速集群理论为核心的大战略性进攻战役理论。根据这种理论,苏军将坦克集团军,独立坦克军,机械化军分别编入方面军和集团军的快速集群,主要用于突破以后向敌深远纵深发展进攻,达成战役目标。同时,方面军所属的独立坦克自动火炮旅,团,则加强给担任主攻方向上的合成兵团完成突破任务。苏军这种理论,在实战中比德军具有很大的灵活性。于是在这种先进的思想指导下,T34的伟大时代到来了。41年德军入侵时,34型只有1200辆,至45年共有53000辆之众,即使是朝鲜战争,它也未见过时。它如同一把刺向德军心脏的利刃,让德军的防线溃不成军。卫国战争中T34立下赫赫战功,连德军也承认它的性能优于德军的任何一种坦克。当然德军为了挽回败局,连续研制了虎1,虎2两款重型坦克来抗击T34 的洪流,但为时已晚,虎式坦克不足二千辆,而34型却有几万辆,在数量决定一切的战争中,素有装甲军之父的古徳里安将军也无可奈何,大德意志师的装甲掷弹兵们也在做着无谓的牺牲。这一切看似简单,实则是历史的必然。德国法西斯军事力量从强到衰,再到彻底灭亡,苏联人民伟大的卫国战争从弱转强,最终取得胜利,是战争之神正义的力量在冥冥之中的相助,也是人民战争的必然结果。谁发动了战争,谁屠杀了无辜的平民百姓,最后一定是他自己自吞苦果。战争狂人希特勒如此,墨索里尼亦是,东条英机也是法网难逃。正应了中国那句老话,天网恢恢 疏而不漏。无论经历过战争的,还是和平时代的军迷们永远谨记在心,时刻勿忘。仅此而已!

BT坦克是苏联30年代中期前最重要的一种坦克,他发展与诞生应该是根据当时的苏联红色机械化骑兵的理论的发展同时进行的。

BT坦克的底盘以及最基础设计是美国在20年代后期著名的坦克设计师克里斯蒂发明出来的,它以犬尺寸负重轮、平衡悬挂系统、大功率发动机进行机动化的作战的坦克理论设计出来的,但未得到美国军方一美元的资助。在迫不得已的情况下他向世界各国出售自己的设计专利,被苏联军方相中以后购买了相关的设计专利以及图纸资料料等等,并在此基础上发展出了苏联特色的BT坦克。

到了30年代中后期以后,苏联军方以及政府意识到了BT坦克的种种缺点,其装甲防护不够火力也不够强大、机动性也并不理想,于是同时向列宁格勒的183厂(基洛夫厂)以及哈尔科夫的红色哈尔科夫机械制造厂发出了设计指令。

列宁格勒183厂(基洛夫厂)的总设计师科什金拿出来kV坦克方案、哈尔科夫机械制造厂的总设计师科京拿出了T34方案,两型坦克进行了数轮严格的各种试验最后完胜的是T34。原本苏联军方只准备装备投产其中的一种坦克,科什金借他老岳父伏洛希洛夫(苏联三号人物)的势力去压制科京。科京为了保住自己的T34在身患重度肺病的情况下,依然亲自进行强化的T34野外试车以及高强度的试验并拍成电影(不久后他因病去世由莫罗佐夫接替岗位),通过苏联红军机械化理论的主要支持者铁木辛哥直接汇到汇报了斯大林那里。

最后斯大林拍板定钉两种坦克同时投产并装备苏联红军,事续也证明kv坦克的故障率极其高,虽然在战场起到一定的作用但远远不如T34对战争中起到至关重要的作用。

到了1943年为了讨好斯大林科什金团队在车里雅宾斯克坦克城在KV坦克的基础上发展出来斯大林式重型坦克,而已经迁移到下塔吉尔的莫罗佐夫团队发展出来T34/85这种最成功的中型坦克。

总结:以上内容就是永修手游提供的二战前谁的思想和政策,带歪了苏联军工造出来bt?后来谁扶正搞出kv t34?详细介绍,大家可以参考一下。